Se no i xe mati, no li volemo è senza dubbio il capolavoro teatrale di Gino Rocca. Il testo fu rappresentato per la prima volta nel 1926. Il pubblico, testimonia il Simoni, ne fu subito conquistato e la critica fu unanime nelle lodi. Perfino il “rustego” Marco Praga non ebbe riserve da avanzare e concluse la sua cronaca così: “Bella commedia, varia, ricca di contenuto, felicemente immaginata e architettata, con dei trapassi dal comico al drammatico di una delicatezza squisita. Il suo successo fu grande, e ben meritato”. Se no i xe mati, no li volemo è una commedia amara e divertente, un impietoso ritratto del mondo di provincia dove (per dirla con Ferdinando Palmieri) “anche i muri trasudano ferocia”.

Un testo sorprendente che liquida il mito della provincia semplice e bonaria e ne svela invece, senza pietà, la faccia torbida e violenta con grande ironia. Tutta la commedia è dominata da un fondo melanconico e nostalgico, tuttavia la poesia di Rocca è mitigata da gustose e continue pennellate umoristiche. Grande è la capacità dell’autore di bilanciare momenti comici a intensi momenti drammatici. Un testo asciutto, privo di retorica, da recitare con grande “verità”. Un linguaggio concreto e colorato, il veneto di terraferma, ben lontano da quello lagunare di Goldoni, Gallina e Selvatico e comprensibilissimo anche per gli spettatori non veneti. Un dialetto dotato di immediatezza, spontaneità, fedeltà alla vita.

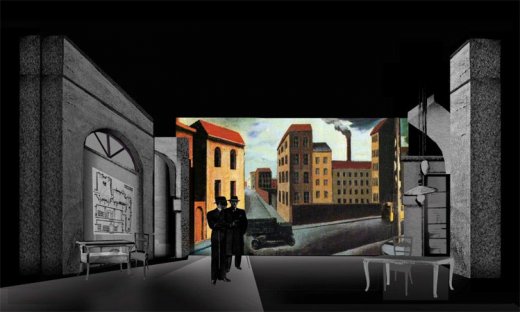

Tre grandi personaggi in un nebbioso crepuscolo di provincia tre uomini che si riveleranno messi alle strette dalla venuta del nuovo che avanza in una società che sarà costretta ad entrare nel secondo conflitto mondiale pochi anni dopo. Tre creature che si difendono come possono dai colpi del destino: Bortolo con la sua grinta feroce nasconde le ferite di una sorte avversa; Piero, che vive solo del ricordo del figlio in guerra, si difende con ironia; Momi, artista eclettico ma amareggiato da una difficile situazione famigliare, si rifugia nei suoi sogni di artista fallito. Tre indimenticabili caratteri. Bortolo, il più scontroso e scorbutico, dà il timbro ironico e aspro alla commedia. Piero è invece più “dolce e triste” ma non meno rassegnato alla inesorabilità del tempo. Momi, infine, è il più crepuscolare, il più vanamente ribelle resti ormai anacronistici di una giovinezza scapigliata e impertinente. Tre vecchi-bambini, inetti alla vita, impotenti, in contrasto con la mitologia della forza e dell’efficienza cari alla propaganda fascista dell’epoca. Tre “ragazzi matti” invecchiati che non vogliono accettare la loro senilità, colti nella loro velleità di recupero polemico di un tempo ormai perduto. I tre protagonisti, infatti malandati, soli o delusi negli affetti, in difficoltà economica, sono costretti a recitare beffardamente la parte di giovanotti spericolati per poter salvare un'eredità. Alla senilità si sovrappone, così, il tema ancora più moderno della finzione, della maschera da imporre sarcasticamente al vero volto, come forma grottesca di difesa e di deformazione dell'autentica verità dell'anima.